AR(拡張現実)のコンテンツを再生するデバイスには 3D アイウェア、2D アイウェア、モバイルデバイス(タブレットやスマートフォン)などがあるが、それぞれのデバイスでできることと適した業務は異なる。今回はそれぞれのデバイスの違いを解説することで、AR の導入を検討する際にどのようなデバイスを選択するべきか、またその選択ポイントを説明しようと思う。

3D アイウェア

AR の技術を説明するビデオやデモンストレーションでは 3D アイウェアが良く登場する。おそらく現在最も普及が進んでいる 3D アイウェアは Microsoft 社の HoloLens だろう。

Microsoft HoloLens (以下 HoloLens)では様々な AR の機能が実装されており、3D でのコンテンツ再生や位置情報の表示、ジェスチャーによる入力などを行える。

初代 HoloLens では視野角、重量(バランス)、稼働時間、使用できるジェスチャーの制限など導入にあたって懸念される部分もあったが、HoloLens 2 ではこれらの問題の多くが解決されており、より実業務での使用に耐える製品になっている。実際に使用しているお客様に使用感をお聞きしても、HoloLens 2 の評価は高い。

実業務で使用する際に注意するべき点は、両眼に AR コンテンツを表示するので、コンテンツの大きさなどによっては実際の視界が塞がれる点である。なお、HoloLens 2 ではグラス部分は跳ね上げることができるようになっているので、これも対策がなされていると言える。

さて、HoloLens のような 3D アイウェアが適した業務であるが、その機能の高さを生かした業務があげられる。ウェアラブルで両手が使え、高度なコンテンツを扱えるので、複雑な手順の組み立て作業やサービス / メンテナンス作業などの実作業に向いている。また、プロモーションやセールスの現場でも実サイズのコンテンツを再生できるので効果を発揮する。例えば大型重機の運転席に座った様子を体感したり、自社の工場内に機器を設置した際のサイズを確かめたりすることができる。

実際に導入されているお客様での適用業務のパターンを見てみると、従来の業務に適用するケースもあるが、新たな業務プロセスの導入時に採用してるケースが多いように感じる。ラインの増加に伴う作業員の大幅な増加への対応や、IoT を活用した高度なメンテナンスサービスの導入などである。

2D アイウェア

2D アイウェアが世間に認識されたのは 2012 年に発表された Google Glass である。Google Glass が当時普及しなかった原因は「時代が早かった」や「用途が不明だった」、「コンテンツがなかった」など諸説ある。ちなみに、Google Glass は一時販売を終了したのち、法人向けとして再発売しており、2019 年 5 月には「 Google Glass Enterprise Edition 2 」を発表している。

このほかにも 2D アイウェアは各社がリリースしており、イベントなどでも様々な製品を見かける。

PTC の

Vuforia Studio では 2D アイウェアとして RealWear HMT-1 と Vuzix M300 Smart Glasses をサポートしている。

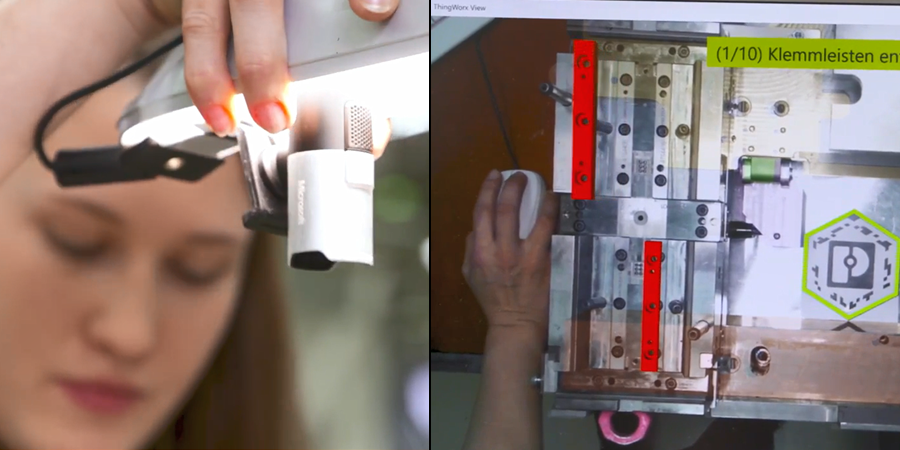

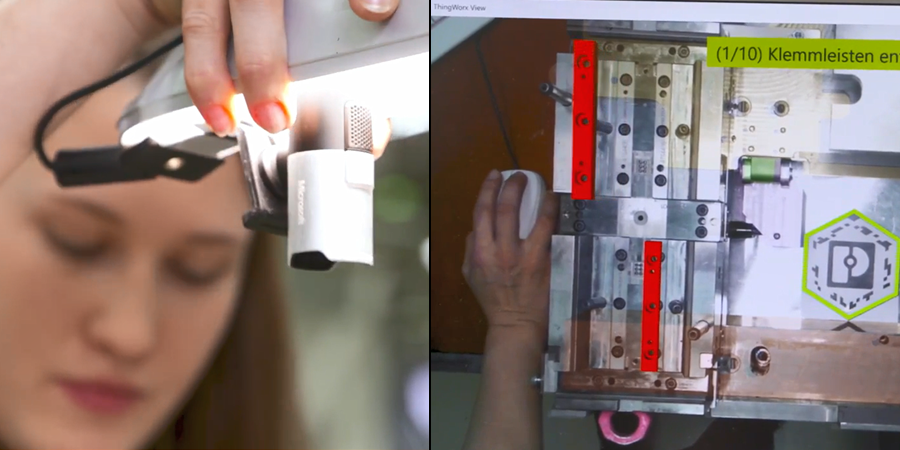

Vuforia Studio ではこれらのアイウェアを支援現実のためのデバイスとして捉えているため、3D モデルを使用したコンテンツの再生はできない。しかし、画像や PDF、動画を使った作業手順のガイドや音声による入力を行える。また、Vuforia Studio と IoT プラットフォームの ThingWorx を組み合わせた環境では、作業の進捗の記録や複数人で前後関係を維持した作業の管理が行える。

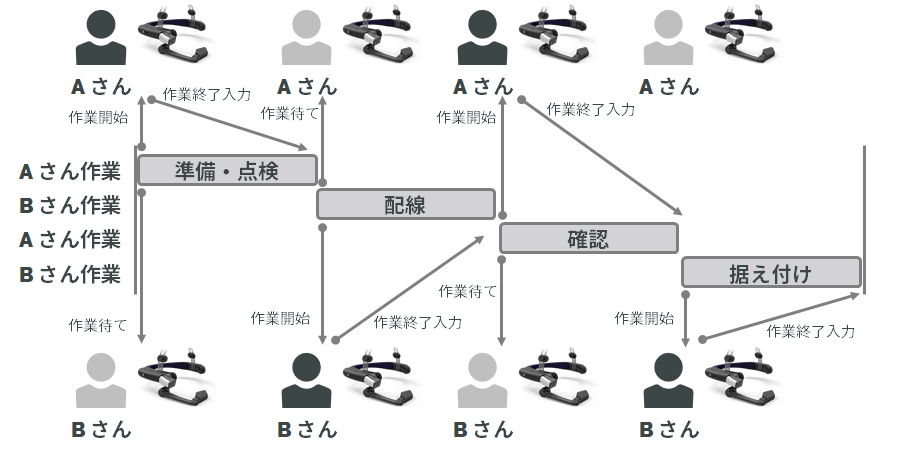

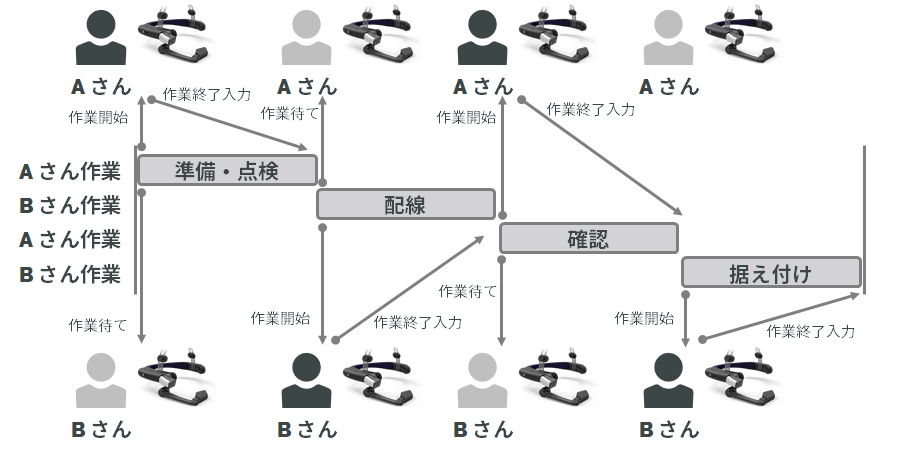

以下の図は二人の作業員が順番に作業する際に、前の作業の作業が終了すると次の担当者のデバイスに作業開始の指示が出る様子を表している。これにより安全の確保や作業のコンプライアンスを守ることができる。

2D アイウェアは 3D アイウェアに比べて軽量で、ヘルメットに装着するオプションもある。また、視界をほとんどさえぎらないため、一日中装着していることが可能なのも利点だ。

つまり、これまでの業務をおこないつつも、視界の端に情報は見え、音声での操作もできるのである。マニュアルや図面を見ながら行っていた作業や、属人的に作業の開始終了を管理していた業務の利便性と確実性、さらに速度を上げることができる。

モバイルデバイス

モバイルデバイス(タブレットやスマートフォン)は最も手軽な AR デバイスである。すでに業務用にタブレットなどを導入している企業も多いだろう。セキュリティの考慮などは必要だが BYOD (Bring your own device: 従業員の個人所有デバイスの業務利用)を実施している企業もある。

端末自体の使用方法もすでに慣れている人が多いので、導入時のトレーニングの削減や、現場からの導入の拒否反応の削減も期待できる。

モバイルデバイスでは 3D コンテンツの再生を含むフル AR の再生ができるので、幅広く使用できる。特にタブレットは画面が大きいので図面の表示や 3D モデル内の詳細な構造の確認などに向く。また、タッチ入力でインプットも手軽である。

弱点は最低でも片手がふさがってしまうことだ。両手を使う作業の場合はモバイルデバイスで手順を確認し、それを置いてから作業しなければならないので、その点はアイウェアに劣ってしまう。

これらの特長から作業リストの参照と短めの作業の手順の指示、結果の入力を行う用途に使用しているケースが多い。近接目視などの検査指示とその結果の記録なども適している。

3D アイウェア導入前のトライアルとして使用するという手もある。

また、iOS や Android であれば PTC の遠隔支援ソリューションの Vuforia Chalk も使用できる。

モバイルデバイスは片手がふさがる弱点を先ほど記述したが、ホルダーなどを使用し、固定して使用している例もある。作業台を上から撮影し、映像はモニターに表示して AR コンテンツを再生するという使い方だ。(これはもはやモバイルではないが)

モバイルデバイスを使用する際の考慮点としては、ストレスなく AR を利用するために、ある程度のカメラ画質、ジャイロや加速度といったセンサーが搭載されている端末が必要になることだ。最新の iOS 端末などであれば快適に AR コンテンツを再生できる。

まとめ

以上のようにそれぞれのデバイスによって長所も短所もあるのが現状である。AR 用のデバイスに限った話ではないが、もっとも高性能なものがすべての業務に適しているというわけではない。AR を導入しようとしている業務を検討し、将来的な拡張も踏まえて適切なデバイスを選択することにより、現場力の向上とコストメリットを得ることができる。

AR は既に多くの企業が採用し、効果を出している技術である。是非、上記の情報も踏まえて検討をお勧めする。